Blog da Companhia das Letras

28 setembro 2011, 1:13 pm

Por Vanessa Barbara

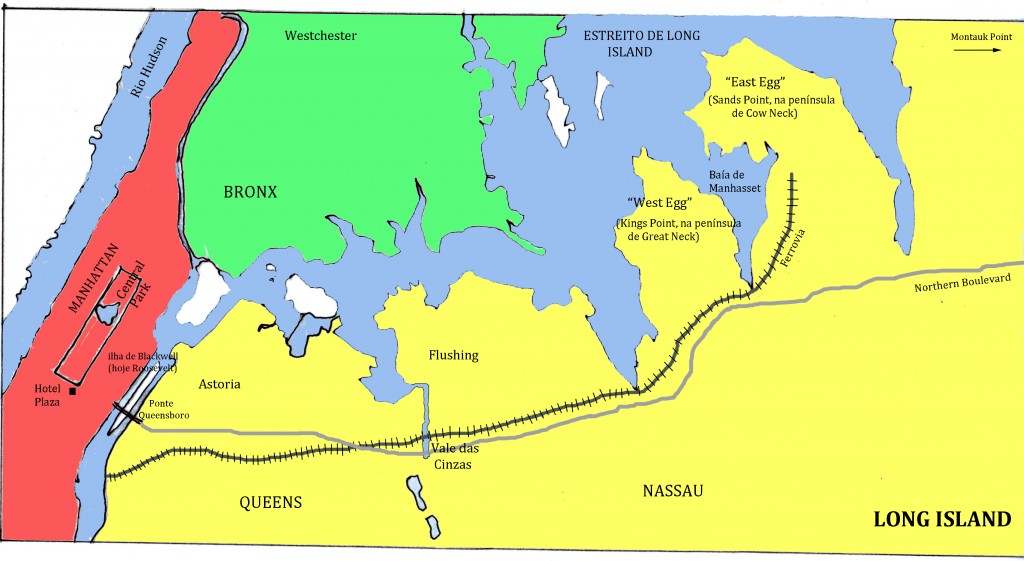

[Leia A cartografia de O grande Gatsby, com um mapa da área onde se passa a história, e Gatsby no cinema, sobre as adaptações do livro.]

[Atenção: este texto contém spoilers.]

Comecei a traduzir O grande Gatsby em janeiro e, ao final da empreitada, quatro meses depois, havia um cadáver num colchão inflável, descrevendo círculos na piscina. Meu casamento chegara ao fim e, como Nick Carraway, eu estava de volta ao Oeste para limpar a sujeira que os outros deixaram pra trás — no funeral, apareceu apenas um homem com os Olhos de Coruja, e choveu bastante.

Foram cinco meses de perplexidade e angústia, ainda mais porque eu não lembrava o que acontecia no final e ia seguindo, página a página, pensando “isso não vai dar certo”, e, ainda assim, virando a folha. Mesmo que a tragédia tenha sido suficientemente anunciada, eu insistia em decifrá-la, detendo-me em parágrafos misteriosos como os do final do capítulo 2 e procurando obter maior clareza, ainda que doesse.

O grande Gatsby fala de um novo-rico que compra uma mansão à beira da baía, em West Egg, e passa a promover festas extravagantes para reconquistar um grande amor do passado, Daisy, casada com um sujeito hipócrita e arrogante chamado Tom Buchanan. O narrador é Nick Carraway, primo de Daisy, que também mora do lado pobre da baía (East Egg é onde vivem os ricos). Tom mantém um apartamento em Nova York onde costuma se encontrar com a amante, sem o menor pudor, e durante aquele fatídico verão Daisy acaba engatando um romance com Gatsby.

Há duas cenas que ilustram à perfeição o que Gatsby significou pra mim nesses quatro meses: de um lado, o incidente com a roda do automóvel, no final do capítulo 3, e de outro, o último encontro entre o narrador e Tom Buchanan, no fim do livro.

O incidente da roda fecha magistralmente a descrição de uma festa no jardim da mansão de Jay Gatsby, onde se passava a noite toda dançando, brigando e se embebedando. Quase ninguém era efetivamente convidado, poucos conheciam o anfitrião e havia uma cantora alta e ruiva, integrante de um famoso coro, que “bebera grandes quantidades de champanhe e se convencera inoportunamente, no decorrer da canção, de que tudo era muito triste — de modo que não estava só cantando, mas também chorando”. Quando alguém lhe faz uma piada, ela lança as mãos ao céu, afunda na cadeira e cai num sono etílico.

Ao final da festa, o narrador deixa a mansão e vê um carro caído numa vala, provavelmente saído da garagem há não menos de dois minutos. Completamente embriagado, o motorista sai dos escombros e pergunta o que houve.

“Meia dúzia de dedos apontaram em direção à roda amputada. Ele a encarou por um instante e então olhou para cima, como se suspeitasse que tivesse caído do céu.

[…] Então, tomando um longo fôlego e endireitando os ombros, ele comentou: — Será que alguém aí sabe informar onde tem um posto de gasolina?

Pelo menos uma dúzia de homens, alguns quase tão bêbados quanto ele, lhe explicaram que roda e automóvel não mais se encontravam unidos por um elo físico.

— Para trás — ele sugeriu, depois de uma pausa. — Vamos dar marcha a ré. — Mas falta uma roda! Ele hesitou. — Não custa tentar.”

Os trechos sobre a festa são impagáveis e me fazem lembrar uma piada do cineasta Woody Allen: “Francis Scott e Zelda Fitzgerald voltaram pra casa, após uma tresloucada festa de réveillon. Era abril.”

São passagens engraçadas e ao mesmo tempo melancólicas, que trazem à tona personagens como Klipspringer, tão assíduo das festas que era conhecido como “o hóspede” — duvidava-se que tivesse outra residência — e que, no final, ressurge apenas para pedir seus tênis de volta. As noites ofuscantes e barulhentas no jardim de Gatsby prenunciam a frieza que estava por vir.

Toda a dissimulação e desprezo tem seu ápice na cena mais sufocante do livro, dentro de um quarto no Plaza Hotel, quando Tom resolve humilhar Gatsby e passar a limpo a traição da esposa. Brutalmente, manda-os voltar no mesmo carro.

Na volta, Daisy atropela a amante de Tom e é Gatsby quem assume a culpa. Tudo termina em sangue e tragédia, menos para os Buchanan, que se mudam para outro lugar e seguem suas vidas como se nada tivesse acontecido.

O que nos leva àquela que, ao meu ver, é a principal cena do livro: Nick está andando pela Quinta Avenida, meses após o incidente, e encontra Tom. Hesita em cumprimentá-lo (“você sabe o que penso de você”).

Nesse trecho, muitos críticos falam da moralidade oscilante do narrador, que, no fim das contas, acaba apertando a mão de Tom, de certo modo compactuando com toda a sujeira e indiferença que vira até então: um marido negligente que trai publicamente a esposa, uma esposa avoada que sai impune de um homicídio culposo, uma vítima desiludida boiando num colchão inflável. A certa altura, Nick admite que Gatsby “vale mais do que todos eles juntos”, embora seja tarde demais para dizê-lo, e a despeito de o próprio Gatsby não ser uma pessoa tão admirável quanto o narrador faz pensar.

Ninguém sai impune desse romance duro e sem concessões — talvez apenas o Homem de Olhos de Coruja, que, bêbado há mais de uma semana, tem um insight sobre Gatsby, comparando-o a uma biblioteca de encadernações verdadeiras, mas que nunca foram lidas.

Lembrando o dia em que a filha nasceu, Daisy confidencia ao primo: “Não fazia nem uma hora que ela tinha nascido e Tom estava sabe Deus onde. Acordei do éter com um sentimento de completo abandono e perguntei à enfermeira se era menino ou menina. Ela me disse que era menina, e então eu virei a cabeça e chorei. ‘Que bom que é uma menina. […] Espero que ela seja uma grande tonta: é o melhor que uma garota pode ser neste mundo, uma belíssima tonta’”.

*****

Daisy e Tom pertencem a uma “irmandade secreta muito distinta” a quem tudo é permitido, e a quem basta fingir que nada aconteceu para que de fato nada tenha ocorrido. O romance inteiro é calcado em “acidentes”: o atropelamento fatal, os motoristas imprudentes, o namoro de Daisy com alguém de classe inferior, o esbarrão no trem entre Tom e a amante, que leva ao prolongado adultério. É como se os erros e descuidos das pessoas pudessem ser tomados como acidentes, como negligências inconsequentes sem qualquer implicação mais séria. “É como se Nick [o narrador] tivesse que se defrontar com um universo inteiro de casualidade. Desimportante. Insignificante”, diz Tony Tanner, na introdução desta edição. “Num mundo dominado pelos Buchanan, a pura contingência reina absoluta, ameaçadora e grotesca.”

O próprio narrador pondera:

“Eu nunca seria capaz de perdoá-lo ou de gostar dele, mas vi que seus atos eram, a seus olhos, inteiramente justificáveis. Tudo decorrera de forma descuidada e confusa. Eles eram todos descuidados e confusos. Eram descuidados, Tom e Daisy — esmagavam

coisas e criaturas e depois se protegiam por trás da riqueza ou de sua vasta falta de consideração, ou o que quer que os mantivesse juntos, e deixavam os outros limparem a bagunça que eles haviam feito…”

Na madrugada após o atropelamento, Nick espia pela cortina da cozinha e vê o casal conversando — não exatamente felizes, mas não de todo tristes. “Havia um clima inequívoco de intimidade natural naquela cena, e qualquer um poderia jurar que estavam conspirando.”

E estavam. Depois do almoço, os Buchanan já tinham partido sem avisar ninguém, e, antes do fim do ano, Tom caminhava pela rua com naturalidade, parando para olhar a vitrine de uma joalheria — talvez em busca de um presente para a nova amante. “O que vocês queriam? O que esperavam?”, diria o Homem de Olhos de Coruja, com sua sabedoria bêbada.

Para que o caso pudesse permanecer o mais simples possível, ninguém tomou a responsabilidade para si, apressando-se em atribuir o crime a um homem “louco de tristeza”. E ficou por isso mesmo. A indiferença é tamanha que, quando Tom percebe a hesitação de Nick em cumprimentá-lo, reage de forma indignada: “Você está louco, Nick. […] Não sei qual o seu problema”.

“Apertei a mão de Tom; me pareceu tolo não fazê-lo, pois tive a súbita impressão de que estava lidando com uma criança. Então ele entrou na joalheria para comprar um colar de pérolas — ou talvez apenas um par de abotoaduras —, livre para sempre da minha sensibilidade provinciana.”

Até o último instante, Gatsby esperava o telefonema de Daisy. E é assim que, ao final do romance, temos um cadáver boiando à deriva num colchão inflável, e uma tradutora que abraçou o livro por acidente — justo este livro — e até hoje não sabe ao certo se o automóvel que a atropelou era verde-claro ou amarelo.

*****

Vanessa Barbara tem 29 anos, é jornalista e escritora. Publicou O Livro Amarelo do Terminal (Cosac Naify, 2008, Prêmio Jabuti de Reportagem), O Verão do Chibo (Alfaguara, 2008, em parceria com Emilio Fraia) e o infantil Endrigo, o Escavador de Umbigo (Ed. 34, 2011). É tradutora e preparadora da Companhia das Letras, cronista da Folha de S.Paulo e colaboradora da revista piauí. Ela contribui para o blog com uma coluna mensal.

Lançada em 1949 e dirigida por Elliott Nugent, esta adaptação ganhou um delirante subtítulo em português: O grande Gatsby – Até o céu tem limites. Encontrei muitas resenhas elogiando a performance de Alan Ladd no papel principal, e foi com grande expectativa que me dispus a ver o filme, após procurá-lo febrilmente pelos torrents desta vida.

Lançada em 1949 e dirigida por Elliott Nugent, esta adaptação ganhou um delirante subtítulo em português: O grande Gatsby – Até o céu tem limites. Encontrei muitas resenhas elogiando a performance de Alan Ladd no papel principal, e foi com grande expectativa que me dispus a ver o filme, após procurá-lo febrilmente pelos torrents desta vida. A mais famosa das adaptações para o cinema é a dirigida por Jack Clayton e roteirizada por Francis Ford Coppola. Mia Farrow está no papel de Daisy, Sam Waterston é o narrador e Robert Redford é Jay Gatsby, numa eterna pose blasé com as mãos nos bolsos que até hoje me vem à mente quando penso no personagem.

A mais famosa das adaptações para o cinema é a dirigida por Jack Clayton e roteirizada por Francis Ford Coppola. Mia Farrow está no papel de Daisy, Sam Waterston é o narrador e Robert Redford é Jay Gatsby, numa eterna pose blasé com as mãos nos bolsos que até hoje me vem à mente quando penso no personagem. Gatsby de 2000

Gatsby de 2000 Além dessas adaptações, há um filme obscuro do diretor Christopher Scott Cherot, de 2002, chamado G: Triângulo amoroso, cuja história é vagamente baseada no romance de Fitzgerald. O herói é um magnata do hip hop que deseja conquistar de volta o amor de sua vida.

Além dessas adaptações, há um filme obscuro do diretor Christopher Scott Cherot, de 2002, chamado G: Triângulo amoroso, cuja história é vagamente baseada no romance de Fitzgerald. O herói é um magnata do hip hop que deseja conquistar de volta o amor de sua vida.