Por Vanessa Barbara

Por muito tempo, houve no meu armário um saco de feijão de 1kg, intocável, que só podia ser devidamente cozido quando o responsável se comprometesse a substituí-lo por um de igual tamanho e conteúdo. De preferência, antes do dito cozimento.

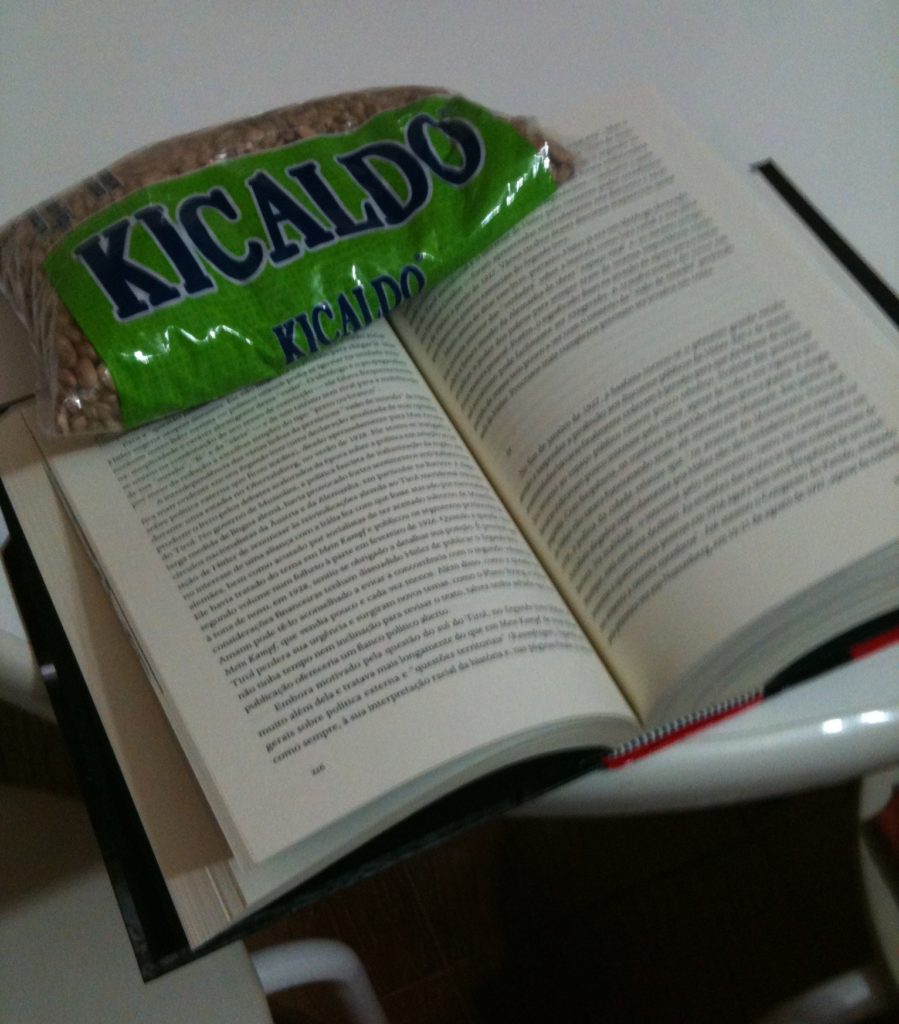

Vejam: eu gosto de feijão. E a recíproca é verdadeira. Mas preciso do feijão ensacado (e portanto não comido) para poder ler meus livros, sobretudo os mais extensos e difíceis de manejar — dia desses, descobri que o saco de tal leguminosa é o melhor suporte de livro aberto que se pode ter em casa. Por exemplo: gosto de ler durante as refeições. Mas é preciso ter as duas mãos livres para o garfo e a faca, ou mesmo para segurar o pão e se sujar de manteiga, e nada disso é possível quando se decide ler a biografia do Hitler recém-lançada pela Companhia das Letras (Ian Kershaw, 1060 pp.), que não fica aberta sozinha nem se você ficar incansavelmente soprando a folha de seu interesse. Ou ligar um ventilador cenográfico.

A questão toda é manter o livro aberto enquanto se manuseia outra coisa, e isso só é possível obter no caso daqueles livros dos anos 70, amarelados e mal costurados, que se pode inclusive levar na bolsa em fascículos e escancará-los a cada página virada — embora nunca mais voltem ao normal por si mesmos.

Pois bem: aos que ainda não sabem, o feijão é uma vagem das mais literárias. Arranjados confortavelmente dentro da embalagem fechada, seus grãos se prestam à moldagem generosa sobre o manuscrito, sem serem lenientes às páginas — quando ainda estamos iniciando uma leitura, convém transferir a maior parte dos grãos para a metade direita do volume, ainda inédita, mantendo um aglomerado modesto sobre as páginas recém lidas, suficiente apenas para não fechar o livro. E vice-versa. Os feijões ganham o direito de se espalhar de maneira uniforme quando chegamos ao miolo da trama, como na foto acima, na qual utilizei um pujante exemplar da marca Kicaldo.

Já tentei sacos de arroz (material pouco robusto), café (inútil), vasos (nada moldáveis), pesos de porta (alguns são bons), a quina do próprio prato (não serve para livros grandes e só funciona mediante o peso da comida) e o meu próprio cotovelo, o que evidentemente gerou uma série de acidentes envolvendo molho de tomate e gordura.

* * * * *

Um dilema parecido pode acometer aqueles que leem com calma, sentados ou deitados, e decidem reservar um momento exclusivo só para a apreciação do volume impresso. É tão difícil quanto. Primeiro: ler deitado é aviltante à coluna cervical (e lombar), não bastando trocar de lado a cada dez minutos ou tentar se concentrar só nas páginas ímpares (quando se deita sobre o lado esquerdo), ou sustentar os braços com o livro acima da cabeça, ou botar um apoio para erguer levemente o tronco, ou ler de barriga pra baixo com uma almofada no queixo.

Já pensei em confeccionar um dispositivo transparente que servisse como capacete de sustentação de livros abertos a uma distância média de 20 centímetros, com um clipe móvel, talvez de aço inox, talvez de plástico, permitindo ao leitor deitar, levantar e andar, sem perder o fio da meada. Seria um andaime móvel de leitura (a sigla, AMOLE, traria embutida a mensagem de não perturbar o usuário).

Em geral, ler sentado também pode ser sinônimo de cervicalgia, dependendo da altura da mesa, do design da cadeira e do grau de proficiência ocular do leitor. É preciso ter coragem e um bom alongamento prévio. Lembrando sempre que cochilar durante o ato numa poltrona macia demais é o mesmo que ir de encontro a um poste numa corrida de patins — ou seja, meses de fisioterapia, torcicolo e Salompas.

Há também a opção menos mambembe de adquirir um leitoril — em madeira ou plástico translúcido, pronto ou feito sob medida, é um objeto que dá suporte vertical ao livro aberto e prende suas páginas no lugar. É ótimo para tradutores, copistas e usuários de colar cervical que só podem olhar para a frente. Um exemplo intrincado de leitoril lusitano pode ser visto neste link. Tal objeto também pode ser chamado de “atril”, embora esse termo seja mais específico para um móvel do tipo púlpito onde se pode ler de pé, como nas igrejas.

Outra opção para evitar o lumbago é trazer sempre consigo os livros de cor, sobretudo os poemas, de modo que podem furar nossos olhos e nos condenar à eterna fisioterapia que continuaremos relendo. Fica uma sugestão:

When you are old and grey and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look

Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,

And loved your beauty with love false or true,

But one man loved the pilgrim Soul in you,

And loved the sorrows of your changing face;

And bending down beside the glowing bars,

Murmur, a little sadly, how Love fled

And paced upon the mountains overhead

And hid his face amid a crowd of stars.

*[Quando fores velha, grisalha, vencida pelo sono,

Dormitando junto à lareira, toma este livro,

Lê-o devagar, e sonha com o doce olhar

Que outrora tiveram teus olhos, e com as suas sombras profundas;

Muitos amaram os momentos de teu alegre encanto,

Muitos amaram essa beleza com falso ou sincero amor,

Mas apenas um homem amou tua alma peregrina,

E amou as mágoas do teu rosto que mudava;

Inclinada sobre o ferro incandescente,

Murmura, com alguma tristeza, como o Amor te abandonou

E em largos passos galgou as montanhas

Escondendo o rosto numa imensidão de estrelas.]

W. B. Yeats, tradução de José Agostinho Baptista

* * * * *

Vanessa Barbara tem 28 anos, é jornalista e escritora. Publicou O Livro Amarelo do Terminal (Cosac Naify, 2008, Prêmio Jabuti de Reportagem), O Verão do Chibo (Alfaguara, 2008, em parceria com Emilio Fraia) e o infantil Endrigo, o Escavador de Umbigo (Ed. 34, 2011). É tradutora e preparadora da Companhia das Letras, cronista da Folha de S.Paulo e colaboradora da revista piauí. Ela contribui para o blog com uma coluna mensal.