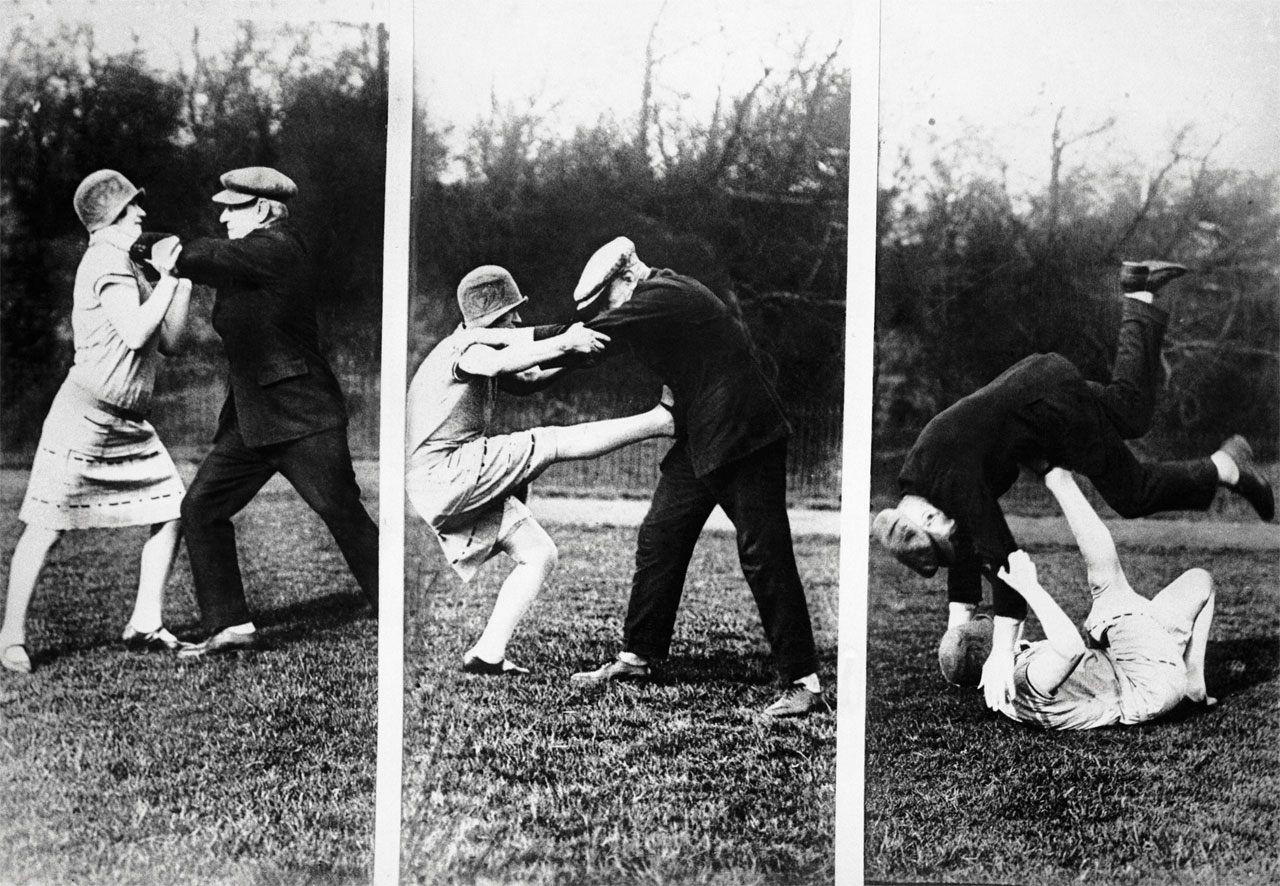

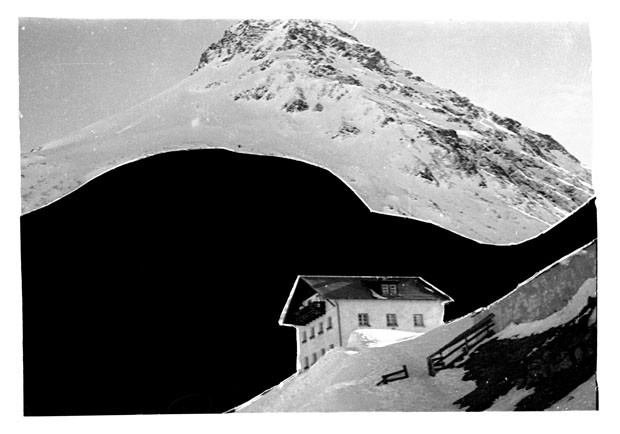

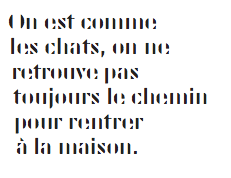

A autodefesa feminina não diz respeito a controlar o corpo (como se portar a fim de “prevenir abusos”), mas a dominar o corpo (reconhecer sua força, delimitar sua zona de segurança) Foto: IMAGNO_GETTYIMAGES

Revista piauí

Dezembro de 2017 – n. 135

Pelo fim das especialidades de cortesia e instauração de aulas de defesa pessoal feminina no currículo da pré-escola

por Vanessa Barbara[1]

Desde pequena, aprendi que “a bandeirante é cortês e delicada”. Era uma das leis básicas do código bandeirante – a vertente feminina do escotismo – que segui durante quase uma década, e que também contava com este pitoresco mandamento: “A bandeirante é pura em pensamentos, palavras e ações.” (Estamos falando de uma criança de 9 anos.)

Um dos distintivos de reconhecimento mais valorizados era a especialidade de cortesia, que tirei em 1993 e cujo símbolo era uma xícara fumegante, provavelmente em referência ao fato de que uma boa bandeirante deveria se tornar exímia em servir café a valorosos homens de negócios. Para obter a insígnia, era preciso ser capaz de atender um telefonema, transmitir recados, saber receber autoridades e “agir com deferência”. Outras especialidades exigidas no setor de sociabilidade: “doceira, cozinheira, entreter, costureira e decoradora”, além de “dona de casa”, na qual a postulante à condecoração devia cumprir a tarefa de “esforçar-se para manter um ambiente agradável em seu lar”.

De lá para cá, algumas coisas mudaram. O bandeirantismo foi progressivamente se tornando uma organização mista, mas a especialidade de cortesia continuou no programa. Hoje em dia, a lista de requisitos inclui, para as crianças mais novas, “saber se dirigir às pessoas sem gritar”. Em idades mais avançadas, dos 9 aos 12 anos, é importante que ela saiba “ser cortês em casa, no colégio, no grupo e com estranhos” – ainda que, até onde pude apurar, recusar doces de desconhecidos não chegue a configurar uma desfeita. O símbolo não é mais uma xícara fumegante, e sim um aperto de mãos. As moçoilas adolescentes que desejarem obter a especialidade devem “saber ouvir e saber se colocar nas horas certas” e “compreender a importância da cortesia nas relações interpessoais”.

Ser cortês com estranhos, agir com deferência, esforçar-se para manter um ambiente agradável em seu lar: é assim que nós, mulheres, somos criadas desde que nascemos. Somos feitas para adornar. Para servir o café em inúmeras circunstâncias. Para enfrentar alegremente todas as dificuldades. Nossa principal virtude é saber ouvir e só se colocar nas horas “certas”, sendo que, em última instância, quem determina a licitude das horas provavelmente não somos nós. Aprendemos a ser agradáveis, delicadas, respeitosas. Uma das leis bandeirantes inclusive se referia à necessidade de exibir autorrespeito se quisermos ser respeitadas pela família e pela comunidade.

Dessa forma é que aprendemos a enfrentar um mundo de discriminação, assédio, abuso e violência doméstica: dizendo “com licença”, “por favor” e “obrigada”. E nos dirigindo aos agressores sem gritar.

**

Tempos atrás, sofri um relacionamento emocionalmente abusivo que durou alguns anos. Fui cortês e delicada durante todo o período, na expectativa de obter a renovação de minha tão sonhada especialidade. Esforcei-me para manter um ambiente agradável em meu lar, a despeito das úlceras que cultivava alegremente em meu interior. Foi um período de grande exposição e violência psicológica. Quando enfim acabou, reelaborei a experiência em um livro, com a ajuda de outras referências literárias e teóricas, sempre cuidando para não fazer menções concretas ao meu caso nem ferir os sentimentos de todos os envolvidos. Uma demonstração irretocável de cortesia e delicadeza, convenhamos.

Só me esqueci de um detalhe: a deferência às autoridades. Ninguém havia declarado que aquela era a “hora certa” para me colocar, mesmo que a conversa em questão dissesse respeito à minha própria vida. Ninguém havia me dado licença para opinar, e muito menos para causar mal-estar em um ambiente tão agradável. Dadas as circunstâncias, eu só renovaria minha especialidade de cortesia caso servisse um café ou cumprimentasse educadamente meus agressores. Melhor seria se agradecesse pela oportunidade de ter sido tão distintamente humilhada, e por cavalheiros assim tão cultos – um pouco como fez a cantora Taylor Swift após ser assediada por um radialista. [2]

Recentemente, depois que a imprensa passou a noticiar os abusos sexuais cometidos pelo produtor Harvey Weinstein e outras figuras do mundo artístico, muito se tem falado sobre a “rede de sussurros”, uma espécie de teia informal de proteção feminina que consiste basicamente em espalhar rumores sobre a conduta de certos homens dos quais é preciso manter distância. Homens misóginos, abusivos, violentos, desprezíveis e que usam o poder para perpetuar os abusos. Em geral, são indivíduos influentes em seu campo profissional e fortemente blindados contra delações mais formais como denúncias na delegacia, ações na Justiça e reclamações no departamento de relações humanas da empresa. A fofoca, nesses casos, passa longe da frivolidade: é uma ferramenta básica de sobrevivência. Afinal, ainda que a mulher seja corajosa o suficiente para levar a denúncia adiante pelos canais formais, os agressores são capazes de esmagá-la só por ter tido a ousadia. É comum que, depois da denúncia, a vítima – e não o agressor – entre para uma espécie de lista negra e não consiga mais arrumar um emprego em sua área de atuação profissional. A rede de sussurros é basicamente o que dá para fazer em matéria de justiça sem precisar arruinar a própria vida ou se submeter a uma segunda onda de violência diante do escrutínio público. [3]

Em um artigo na revista New Yorker, a jornalista Jia Tolentino fala sobre as opções que nós temos depois de sofrer um abuso: se ficamos quietas, é como se aceitássemos o que houve. Contar para um amigo não resolve nada. Quando nos reportamos a alguma instância de autoridade, as consequências são revoltantes: “As pessoas ficarão constrangidas ao seu redor, tentando adivinhar suas intenções ocultas; elas irão procurar motivos para que isso tenha acontecido especificamente com você; ou simplesmente ninguém irá acreditar em você.” Ela conta que é comum haver retribuição, em uma espécie de tentativa desesperada de falar por último e de manter intacta a velha dinâmica de poder. [4]

De fato, logo após a separação, muita gente cuidou para imediatamente julgar e condenar a minha postura, como se a reação é que estivesse em pauta, e não a violência sofrida. (No meu caso, a violência se materializou em abuso emocional, agressão verbal, ameaças, gaslighting, coerção, exposição, intimidação, humilhação e isolamento.) Por algum motivo, como podemos facilmente inferir a partir dos inúmeros episódios recentes de violência contra a mulher, existe um comportamento esperado das vítimas: se foi assim, então por que não denunciou à polícia? Por que não saiu de casa? Por que agradeceu? Por que estava sorrindo na foto? Precisava usar palavras tão ríspidas? Utiliza-se a reação da vítima para medir a gravidade e a veracidade do ato.

Quando a verdade é que, para as mulheres, todo tipo de reação é errada.

Até hoje sofro represálias por ter falado sobre o abuso psicológico que sofri. Não pega bem. Não é educado. Está fazendo escândalo. Está estragando a festa dos outros. Nem foi bem assim. O mero fato de eu ter tido a audácia de compartilhar com meus amigos e familiares o que havia ocorrido era suficiente para me condenar, sem direito a recurso. Fui acusada de ser vingativa, irresponsável, exagerada, histérica. Fui pessoalmente responsabilizada (e ameaçada) quando outras pessoas resolveram mencionar a terceiros o que eu sofri. O mínimo que se esperava de mim era o silêncio; o ideal seria que eu continuasse de quatro, sorrindo, a cantar velhas canções de docilidade. Mas como nem isso fui capaz de cumprir, então qualquer coisa que eu decidisse fazer, a partir de minha própria deliberação, seria interpretada com as tintas de uma tresloucada Valerie Solanas alvejando à queima-roupa um inocente Andy Warhol, ou como uma bruxa ensandecida brandindo um machado e saindo às ruas para castrar inocentes.

Curioso. Aos olhos do mundo, só de falar sobre a questão, eu aparentemente estava iniciando uma cruzada moral para destruir a vida de homens honrados, quando já tinha ficado mais do que evidente que uma única vida saiu destroçada dessa história. (Dica: ninguém, além de mim, ainda é obrigado a lidar com os desdobramentos dessa violência.) Perguntaram por que eu não “superava de uma vez”, por que não deixava para lá e parava de falar no assunto. Todo mundo parecia ter uma opinião sobre como eu devia me portar, e nenhuma dessas pessoas se preocupava com um detalhe: como diabos eu faria para lidar com todo aquele fardo.

É evidente que a dor de uma mulher deve ser guardada para si mesma, sob pena de incomodar os outros. Não interessa a ninguém o tempo que a vítima leva para elaborar a agressão ou a forma que ela encontrou para encarar sua história – não interessa, enfim, se ela irá se recuperar ou não, contanto que o faça em silêncio. A certa altura, senti que estava agredindo os outros só por continuar existindo. E fiz o máximo possível para reduzir a minha humilde presença sobre a Terra.

Para as mulheres, a cortesia aprendida desde cedo envolve sorrir beatificamente, engolir as violências cotidianas e calar a boca. É a cortesia que, em última instância, leva uma vítima de abuso a não gritar para evitar o escândalo, a ter dúvidas de si mesma, a se achar culpada de alguma forma, a relativizar a gravidade do ato e a não denunciar o agressor, sobretudo se ele for mais forte e poderoso que ela – o que geralmente é o caso. É a cortesia que alimenta a nossa submissão. É ela que obriga a vítima a guardar violências inimagináveis para si e arcar solitariamente com as consequências de um crime que outra pessoa cometeu.

A exigência de não fazer escândalo caminha lado a lado com a nossa insegurança, autocensura e culpabilização, que, por sua vez, devem ser paradoxalmente tratadas com anos de remédios e terapia – como se não fosse exatamente isso que vem sendo exigido de nós há tanto tempo. São essas as bases da velha noção de feminilidade inculcada desde cedo em nossas belas e louras cabecinhas de vento.

A especialidade da culpa é nossa desde que nascemos.

**

Talvez muitas histórias de abuso tivessem sido diferentes caso a nossa educação como mulheres não fosse, desde sempre, um interminável desdobramento da especialidade de cortesia. Eu poderia começar sugerindo, por exemplo, a inclusão de certas disciplinas eletivas em nosso currículo básico, tais como punk rock (teoria e prática), cultura hacker (todos os níveis), ativismo urbano (violento e não violento), introdução ao baixo calão (retórico e performático) e educação sexual (destacando o uso de técnicas de pompoarismo como armas de destruição em massa). Mas se existe um único curso essencial para a formação de legítimas donzelas – e introdutório a todas essas outras áreas do conhecimento – é o de defesa pessoal para mulheres.

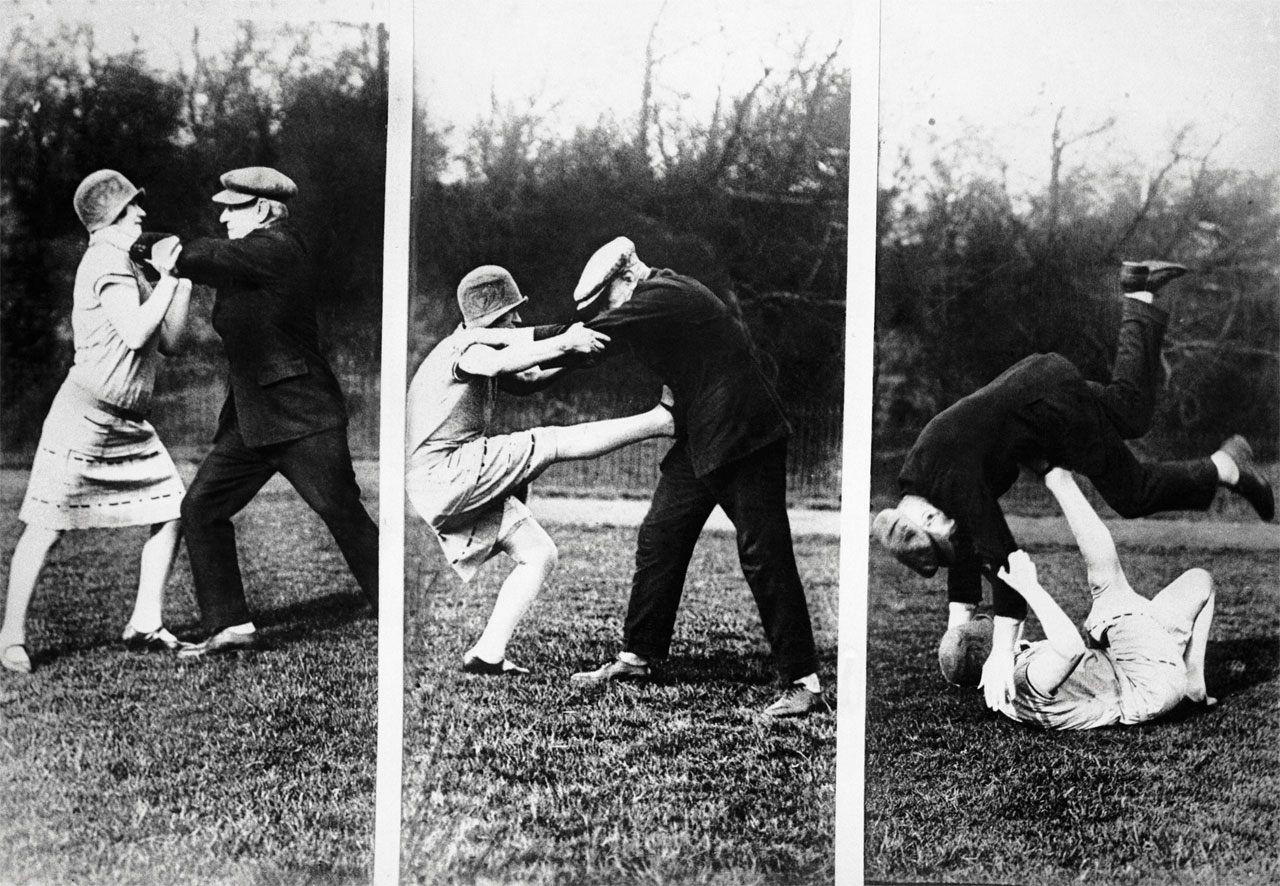

Movida por uma curiosidade exclusivamente pedagógica, ao longo do mês de setembro fiz uma oficina intensiva de autodefesa no espaço cultural Laje e outra no Espaço Cayowaá, em São Paulo, ambas promovidas pelo Icamiaba, um projeto de empoderamento feminino por meio da defesa pessoal. E trago muitas verdades.

De cara, não se trata de sair por aí com uma espada de samurai arrancando o globo ocular de machos abusivos feito a Noiva de Kill Bill, embora fique aí a sugestão para as amigas mais empreendedoras. A ideia é descobrir os principais eixos de potência e agilidade de nosso corpo, usando a fluidez dos movimentos naturais para retomar o espaço a que temos direito. Os grupos são exclusivamente femininos (mulheres trans são bem-vindas), e lá se discutem os principais fundamentos da defesa pessoal e suas condutas corporais, aspectos sensoriais, imersão no espaço, golpes, projeções e enfrentamentos.

A facilitadora do curso é Heloíse Fruchi, de 26 anos, antropóloga e instrutora de caratê Shotokan, uma mulher forte e meiga, toda tatuada, que usa franja e tem olhos azuis. Nos cursos a que compareci, ela conduziu a turma com firmeza através de temas pesados como coerção e afronta, humilhação e brutalidade, e explicou como armazenamos em nossa postura as marcas da vulnerabilidade cotidiana.

O Icamiaba desenvolveu um programa personalizado, com o uso de técnicas de diferentes áreas, para atender às necessidades das brasileiras. Uma dessas técnicas é a do Wen-Do, arte marcial ocidental exclusivamente feminina criada na década de 60, no Canadá, com base no conceito de que as mulheres não precisam medir forças com seus agressores para conseguir se defender com sucesso. “É muito difícil ganhar na força bruta, na corrida, então precisamos de outra estratégia”, sugere Fruchi. O Wen-Do trabalha com técnicas simples e eficientes para expurgar e barrar a violência do nosso corpo; nunca se trata de aproximar essa violência, e sim de expulsá-la. Para tanto, é preciso ter noção dos limites da zona de segurança pessoal a fim de poder fornecer uma resposta adequada que não seja expositiva demais.

Outro dos princípios agregados ao programa é o da comunicação não violenta, que consiste em vocalizar nossas demandas, entender as emoções que sentimos e exprimi-las sem deixar que nos prejudiquem – o que às vezes acontece conosco em momentos de abusos e violência. A ideia é botar para fora e entender o que está acontecendo no corpo, sem se preocupar com questões de cortesia e graciosidade: a nossa saúde mental é mais importante do que saber qual é o garfo de peixes.

Por fim, são utilizados também alguns princípios do Hatha Yoga para reconhecer as travas, traumas e limitações que foram cristalizados na história da formação de nosso corpo. Fruchi explica que, em geral, as mulheres carregam marcas tensas de sociabilização no peito, como reflexo de uma educação que está sempre a martelar: “Abaixa a cabeça, menina!”, “Não responde!”, “Não faz escândalo”, “Fecha essa perna”. Esse tipo de postura nos faz caminhar (e agir) com os ombros recurvados e a cabeça baixa, num porte claramente defensivo de quem procura ser invisível para se proteger. “Isso marca o nosso peito, o nosso olhar, o jeito com que a gente avança, então todos esses exercícios de Hatha Yoga são para descondicionar isso”, ela explica. A partir desse autoconhecimento, é possível começar a identificar quais são os pontos do corpo que possuem maior potencial natural de ação, reação e controle, e como podemos explorá-los individualmente para garantir o domínio de um espaço que deveria ser nosso.

Vou dar um exemplo: no curso, aprendemos que vários reducionismos de cunho misógino estavam, na verdade, corretos. Sim, os machistas tinham razão. O verdadeiro poder feminino está nos quadris: inúmeras manobras de escape e desarmamento concentram forças no local e não em braços e punhos, por exemplo, que costumam ser o ponto forte do agressor. Saber “encaixar o quadril” é essencial para a estabilidade do corpo e para a potência de todos os golpes.

Outra verdade: ao ser prensada contra a parede, a mulher tem mesmo é que abaixar a cabeça, como sempre nos ensinaram. É que assim fica mais fácil se enrolar, fazer uma determinada manobra com os pés, mãos e quadris, e investir com força no agressor feito um touro desgovernado. É o meu movimento preferido, aliás – e um que emporcalhou as impecáveis paredes azuis do Espaço Cayowaá com marcas de mãos e pés sujos. Treinamos em duplas revezando os papéis, e, do ponto de vista do agressor, a resposta era assustadora.[5]

De fato, muitas das técnicas de defesa pessoal envolvem um primeiro movimento intencional em que a “vítima” parece estar completamente subjugada e o agressor provavelmente pensa: “Essa foi fácil.” Aprendemos a usar a força de nos lançar propositalmente ao chão, por exemplo, para ganhar impulso e aplicar chutes, ou para rolar e aplicar golpes sequenciais em partes inadvertidamente expostas. Aprendemos quais são esses pontos de neutralização – de acordo com a natureza da agressão e o porte do atacante – e que efeitos os nossos golpes provocam no corpo do ofensor, a fim de identificarmos novas partes expostas e futuros ossos a esmigalhar. Aprendemos a combinar diferentes golpes para confundir o supracitado porco chauvinista, que jamais poderia esperar uma força de resistência, posto que é meio apalermado. [6] Aprendemos a usar partes inesperadas do corpo de forma pouco ortodoxa para fazer movimentos intuitivamente efetivos.

**

Alguns cursos de defesa pessoal mais genéricos reforçam o mito de que o perigo vem de homens estranhos de capuz que nos arrastam para um beco escuro com o objetivo de deflorar nossa pureza. Isso não é verdadeiro: segundo uma pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 70% dos estupros no Brasil são cometidos por familiares, namorados, amigos ou conhecidos da vítima. Entre os feminicídios, um terço ocorre dentro de casa. Três exemplos recentes: em outubro, em Santo André (SP), um detento estrangulou a ex-namorada até a morte numa cela de prisão porque, durante a visita, ela reafirmou o desejo de encerrar o relacionamento. Em julho, na capital do Rio de Janeiro, um jovem empurrou a namorada na frente de um ônibus porque ela contou que estava grávida, e ele já tinha planejado uma viagem de intercâmbio para o Canadá. Também em outubro, em Teófilo Otoni (MG), depois de relatar à polícia que o ex-marido a espionava com uma câmera secreta, uma mulher foi esfaqueada até a morte por ele, dentro da viatura policial, a caminho da delegacia. E esses são apenas exemplos aleatórios de um semestre como outro qualquer, demonstrando que, muitas vezes, o verdadeiro “comportamento de risco” para as mulheres é ficar em casa.

Além disso, há cursos que ajudam a perpetuar o “paradoxo da autodefesa”, ou seja, a insinuação de que parte da culpa é da vítima e que seu comportamento é um fator determinante para a consumação (ou não) do abuso. Mais uma vez, não procede: o único fator que realmente determina se o crime vai ou não ocorrer é a deliberação do criminoso. Às vezes é possível escapar de um ato de violência por pura sorte, no grito ou dando um chute no saco do infrator, mas, em última instância, as mulheres não detêm o controle. É importante que isso fique claro: nada do que uma mulher faz ou deixa de fazer é determinante para a concretização de uma violência sexual.

Alguns homens com treinamento em artes marciais também costumam fazer ressalvas quanto a ensinar autodefesa para as mulheres, sob o argumento de que aprender um ou dois golpes de caratê em um cursinho de fim de semana apenas daria às pobrezinhas uma indesejável ilusão de poder. Isso inclusive poderia representar um risco, pois exporia a vítima a um perigo ainda maior. Ficamos muito comovidas com a preocupação, mas não podemos deixar de notar que o subtexto é que as mulheres fariam bem em nunca reagir, para seu próprio bem – a menos que elas cheguem à faixa-preta de jiu-jítsu. Em suma: lições de autodefesa só são recomendadas se forem levadas a níveis semiprofissionais, do contrário é melhor ceder resignadamente aos abusos ou contar com um príncipe encantado para nos defender.

Diante dessas bem-intencionadas admoestações, preferimos deixar a decisão de reagir ou não por nossa conta, assim como a estrutura, a extensão e o conteúdo das aulas que optamos por fazer.

Dito isso, é claro que o ideal não seria ensinar as mulheres a se defender, mas impedir os homens de cometer essas atrocidades e promover uma cultura em que abusos e assédios sejam inadmissíveis e adequadamente punidos. Como ainda não sabemos quantos séculos isso vai demorar para ocorrer e como a opção de esperar pacientemente tricotando uns sapatinhos de bebê não parece muito viável, convém fornecer às mulheres o máximo de recursos para reagir e, sobretudo, a mera opção de poder fazê-lo, se assim preferirem.

Os cursos centrados na autodefesa de empoderamento (em inglês, empowerment self-defense, ou ESD) costumam responder a essas inquietações. Um dos itens do código de ética da organização norte-americana NWMAF (Federação Nacional Feminina de Artes Marciais) diz expressamente que a culpa pela violência é da pessoa que a comete, e que todas as vítimas “têm o direito de fazer suas escolhas sobre se preferem reagir ou não”. O manual da NCASA (Coalizão Norte-Americana Contra o Abuso Sexual) observa que um bom curso de autodefesa “não diz à mulher o que ela deve ou não fazer, mas oferece opções, técnicas e uma ferramenta para analisar situações”. É possível apontar o que geralmente funciona na maioria dos casos, a partir de dados estatísticos e da experiência coletiva, mas cada situação é única e a palavra final é da mulher.

Inúmeras pesquisas já foram realizadas para testar a eficácia dessa modalidade de autodefesa, com resultados positivos em autoconfiança, assertividade e autonomia. A técnica também pode ser usada como coadjuvante no tratamento de traumas. Em mulheres que sofreram abuso sexual, foram detectadas reduções significativas em comportamentos de evitação, ansiedade de estresse pós-traumático e depressão. A psiquiatra Judith Herman, da Universidade Harvard, em seu clássico livro Trauma and Recovery [Trauma e Recuperação], atesta que as sobreviventes de abuso que passaram por um treinamento de autodefesa aprendem a encarar o mundo de forma mais confiante: com a cabeça erguida, respirando mais facilmente, fazendo contato visual e com um maior senso de estabilidade e equilíbrio.

A verdade é que a autodefesa de empoderamento feminino não diz respeito a controlar o corpo (definir que tipo de roupa usar, que lugares frequentar e como se portar a fim de “prevenir abusos”), mas a dominar o corpo (não se deixar intimidar, saber responder e se colocar no espaço, reconhecer a sua força, delimitar a sua zona de segurança). São técnicas e estratégias para aumentar as opções das mulheres, e não para reduzi-las; elas servem para nos conferir mais poder, e não para nos tornar ainda mais aprisionadas em uma cultura sufocante que não dá mostras de ceder tão cedo.

**

Em ambos os cursos que fiz, ainda que algumas das participantes já se conhecessem, o clima era pesado e dolorido – tão sólido que seria possível cortar o ar com um shutô. À exceção da animada hora do intervalo, reinava um silêncio angustiante que refletia o estado de espírito das alunas, como se traumas imemoriais estivessem à espreita. A sensação de fazer certas tarefas propostas era como a de assistir a um episódio particularmente desesperançado de Em Terapia ou a uma projeção de Gritos e Sussurros numa segunda-feira chuvosa depois que o seu cachorro morreu.

O curso começa com exercícios de concentração e identificação de elementos que possam aguçar nossa percepção, como focos de luz e rotas de escape. Definimos o alcance da visão periférica e aprendemos a projetar o olhar para cima a fim de ganhar um campo maior de vigilância. Acessamos sentidos pouco usados que ajudam no foco e na percepção do espaço (como estamos, até onde chegamos, onde tem luz, quem está ao meu redor), de modo que logo estávamos fazendo posturas de ioga e identificando ao mesmo tempo a raça dos cachorros que passavam lá fora.

Aprendemos técnicas para não travar a respiração no susto, já que toda sequência de golpes, saídas e corridas exigem fluxos livres de respiração. Fomos orientadas a abrir o peito, relaxar os ombros, encaixar os quadris, descer ligeiramente o queixo e fazer o olhar chegar primeiro, estabilizando assim nossos principais pontos de força. Fruchi ressalta a importância de construir coletivamente “um novo saber sobre o nosso corpo, um saber sobre o qual todas nós temos agência”, ao contrário do que nos foi imposto até agora. Aprendemos a cair e a levantar, a tomar soco e a revidar, e a desviar lepidamente de um pônei rosa de plástico que estava obviamente com segundas intenções.

Durante as práticas de esquiva, por exemplo, ficou muito claro qual tipo de reação havia se tornado intuitiva para nós, sem que houvéssemos decidido por isso. Eu, por exemplo, agia de forma defensiva (mãos para o alto, palmas para fora) sempre que me deparava com o furtivo pônei rosa, como se tivesse passado a vida toda tentando me proteger de um inevitável ataque. Ou melhor: como se a única resposta esperada do lado de lá fosse um objeto sendo arremessado contra a parede, ameaças físicas e berros. Todas as outras mulheres do curso também pareciam ter esse reflexo de se encolher, travar a respiração, andar para trás, ficar paralisada e/ou agir como um tatu-bola. Nossos ombros e pescoços estavam sempre tensos e nossa postura, retraída. Pedíamos desculpas umas às outras de dez em dez segundos, ríamos de nervoso e cobríamos o rosto de vergonha. Posso inclusive ter manifestado remorso após rebater uma almofada com energia excessiva. Não sei quantos anos serão necessários para descondicionar nosso treinamento em medo, docilidade e cortesia.

Um dos exercícios mais difíceis era justamente o de marcar o espaço ao andar. A simples instrução de olhar nos olhos das pessoas que passavam, com uma expressão neutra, foi quase impossível de executar. (“Olhar no olho é mais difícil que o soco”, confessou mais tarde uma aluna.) Eu desviava tanto o olhar para baixo que quase tive de confeccionar um par de antolhos de papelão, que eu colaria nas pálpebras inferiores para manter o rosto erguido. Outras recomendações, que também achei simbólicas para mulheres que desejam sobreviver em um mercado profissional dominado por homens: nunca andar em círculos, não deixar a rota óbvia, cruzar o caminho de outro jeito, não deixar ninguém sacar como é o seu passo. Ir pelo meio, ocupar outros espaços. Confiar no seu passo e garantir o seu espaço. “Assustou, segura aquilo, leva o medo com você e vai indo”, instruiu Fruchi. “Anda no meio da rua, não vai para o canto, não olha para trás. Olha no olho, mostra que você está ali.” Ao som de Baby I Call Hell, da dupla de roqueiras do Deap Vally, ela ia repetindo as instruções: Não andar perto da parede. Nunca andar para trás: sair pela diagonal e fazer outra rota. Pisar fundo. Marcar seu espaço para cima dos outros. Não deixar ninguém chegar perto. E, sobretudo, não se deixar encurralar.

A parte de encarar um agressor e gritar foi igualmente penosa. Experimentamos, em um ambiente controlado, a sensação de ter uma pessoa avançando em nossa direção. Para além do contato visual e do bloqueio, aprendemos a soltar um grito visceral que sai do abdômen, um berro para a frente, dirigido ao invasor – que nas artes marciais é chamado de kiai.

Depois disso, em meio a um tétrico silêncio, recebemos a instrução de “segurar o olhar, chegar perto, ir na cara… e dar um abraço na amiga”. Soltamos um suspiro aliviado em uníssono. “A gente ri porque é assustador”, diz a instrutora. “A gente não ri porque é uma amiga ou porque a gente se perdeu, a gente ri porque a gente fica fora do nosso eixo. Só de se pensar recebendo uma parada dessas, gritando com ela, enfrentando…”

É daí que vem a importância de naturalizar posturas mais assertivas, de entender que podemos marcar esse espaço para a nossa proteção. Gritar é o oposto de silenciar, e é a essência do que devemos aprender daqui para a frente.

Os exercícios de esquiva eram quase uma valsa, assim como a prática (em dupla) dos golpes em si, que se assemelhavam a uma dança coreografada. Aprendemos o que fazer quando nos puxam pelo braço ou pelo cabelo, quando nos agarram por trás, quando metem o dedo na nossa cara, quando tentam nos enforcar. Ao som de City of Angels, da banda punk The Distillers (liderada por uma mulher), aprendemos a cair no chão e a chutar, “estilingando” a perna, enquanto protegemos a cabeça. A vocalista canta: “É mais quente no inferno, então para baixo nós vamos.”

Praticamos o shutô em pontos de choque, além de socos, joelhadas, marretadas, cotoveladas. A hora da pancadaria é toda embalada no punk rock, com bandas como X e Babes in Toyland. Logo estávamos gritando, esmurrando e confrontando o pônei rosa, para a curiosidade dos passantes lá fora. Apenas um gostinho de como é se sentir mais forte e autônoma, com maior domínio do corpo, rejeitando a velha presunção de passividade.

Um exemplo: sempre que alguém tenta agarrar nosso braço, jamais devemos segurar de volta ou puxar. “Não é disputa de força, é de eixo”, demonstra Fruchi, explicando como podemos usar a força do agressor para desestabilizá-lo. E então, quando a pobre alma está no chão, totalmente rendida, é hora de sair andando na direção oposta. “E aí depois vem uma amiga para meter uma bica”, sugeriu uma das alunas, entrando no espírito.

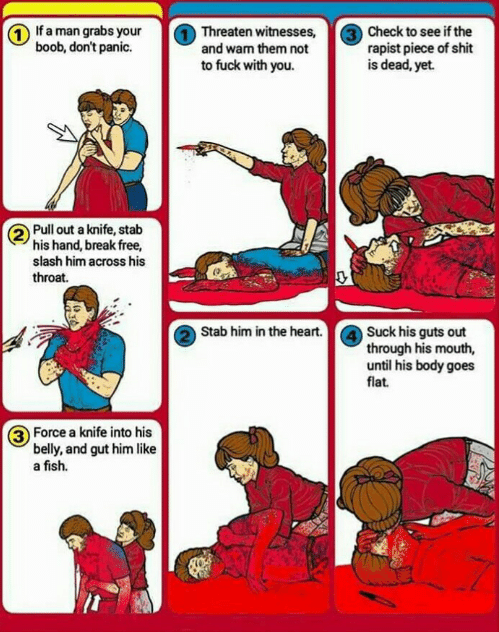

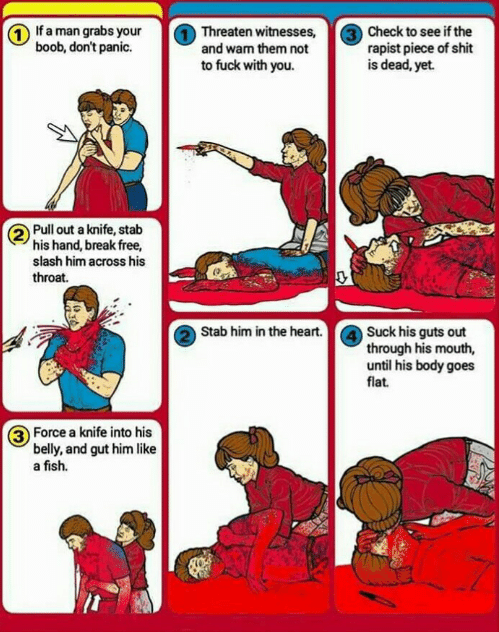

Um parêntese: há uma paródia maravilhosa circulando pela internet, infelizmente sem indicação de fonte ou autoria, inspirada em um velho pôster de primeiros socorros com manobras para lidar com situações de engasgo. O primeiro quadrinho começa com um tom bastante didático: “Se um homem agarrar os seus peitos, não entre em pânico.” A vítima, uma inocente mocinha de vestido vermelho e rabo de cavalo, é então instada a resolver suas pendências com o agressor: “Puxe uma faca, crave-a na mão dele, se liberte do agressor e corte sua garganta”, a legenda prossegue. E depois: “Meta a faca em seu estômago e o estripe como um peixe.” Na sequência, vem minha parte favorita: a mulher está debruçada sobre o cadáver ensanguentado e começa a aterrorizar os passantes com uma faca. “Ameace as testemunhas e avise para elas não se meterem com você.”

Um parêntese: há uma paródia maravilhosa circulando pela internet, infelizmente sem indicação de fonte ou autoria, inspirada em um velho pôster de primeiros socorros com manobras para lidar com situações de engasgo. O primeiro quadrinho começa com um tom bastante didático: “Se um homem agarrar os seus peitos, não entre em pânico.” A vítima, uma inocente mocinha de vestido vermelho e rabo de cavalo, é então instada a resolver suas pendências com o agressor: “Puxe uma faca, crave-a na mão dele, se liberte do agressor e corte sua garganta”, a legenda prossegue. E depois: “Meta a faca em seu estômago e o estripe como um peixe.” Na sequência, vem minha parte favorita: a mulher está debruçada sobre o cadáver ensanguentado e começa a aterrorizar os passantes com uma faca. “Ameace as testemunhas e avise para elas não se meterem com você.”

**

Um dos problemas em inculcar cordialidade e delicadeza nas meninas desde cedo é que, dessa forma, já estamos promovendo a redução de um extenso leque de comportamentos possíveis em um ser humano. Aquilo que, em uma menina, é instantaneamente rotulado como falta de educação ou grosseria, em um menino pode ser visto como coragem, ousadia, senso de justiça, autoconfiança, inconformismo, curiosidade, alegria, euforia, indignação (e também falta de educação e grosseria, mas essas não são as únicas opções). Nas meninas, reações naturais e justificáveis são abafadas em benefício de uma conduta discreta e obediente. É por isso que, quando viram adultos, os homens geralmente sentem que podem ser o que quiserem – inclusive discretos e obedientes, se for essa a escolha –, enquanto as mulheres já foram ensinadas desde sempre a se limitar a determinados papéis.

E não estamos falando de docilidade visível, de mulheres que passam a vida toda ajoelhadas e se comportam como se morassem numa gravura doméstica de Norman Rockwell. Estamos falando de autoconfiança, de segurança, de ter que lutar internamente contra uma educação restritiva que nos manda ser discretas, fechar as pernas, não retrucar. De passar o tempo inteiro se questionando por dentro e tendo dúvidas sobre o seu valor. Não é nada que um homem, mesmo aqueles que se julgam esclarecidos e destituídos de atitudes machistas, consiga captar assim tão fácil. Muitas mulheres podem até parecer confiantes, mas a maioria delas tem um passado assim para superar. É uma questão estrutural. [7]

Em todo caso, talvez a consequência mais trágica e imediata de criar meninas para serem indefesas e submissas é que elas ficam sem saber o que fazer quando o homem no qual elas supostamente deveriam confiar – aquele que deveria estar lá para defendê-las, como o pai, o companheiro ou o chefe – é justamente o que mais se aproveita dessa vulnerabilidade para depreciar, agredir e violentar. Mesmo quem se orgulha de nunca ter “encostado um dedo” na esposa pode passar a vida reforçando essa cultura de passividade feminina de formas tão covardes quanto as de quem usa força física. Afinal, o espectro da violência de gênero também engloba violações psicológicas, sexuais e econômicas, pois consiste essencialmente em um abuso de poder. Ainda que “nem todo homem” seja misógino, todos se aproveitam desse imenso privilégio que é viver num mundo governado pela política da broderagem.

No curso de autodefesa, todas nós, sem exceção, descobrimos que caminhamos, falamos e escrevemos em um estado perpetuamente defensivo. Não tememos tanto a figura bigoduda de um malfeitor desconhecido, mas sobretudo os homens que estão mais próximos de nós, porque temos a nítida e acertada impressão de que eles parecem nos amar e respeitar somente enquanto nos comportamos de maneira aceitável para os seus padrões. Assim que saímos da linha e começamos a ter ideias próprias, ficamos expostas à violência.

Não se pode, portanto, argumentar que as donzelas casadoiras deveriam aprender a ser recatadas para sua proteção, ou seja, porque essa conduta acanhada supostamente preveniria a ocorrência de abusos. Pelo contrário: quanto mais recatada, menos ela se sentirá no direito de gritar quando sua vida estiver em perigo, sobretudo se o agressor for alguém “confiável”. Esse treinamento em docilidade serve, sim, para a proteção dos abusadores e a perpetuação de seus crimes.

E assim chegamos ao sacrossanto direito de fazer barraco, se assim for necessário, e que se encontra no cerne de muitas das questões discutidas atualmente.

É curioso perceber quem são as pessoas que se preocupam, antes de tudo, com questões como “linchamento virtual”, destruição de reputações, moralismo, repressão sexual e o mundo ficando chato. É inegável que esses são temores legítimos que deverão ser cada vez mais discutidos, questões para as quais todos precisaremos buscar novas saídas coletivamente; não são detalhes irrelevantes e nem se propõe aqui passar com um rolo compressor por cima deles.

Acontece que, para muitas das pessoas que consideram “toda essa gritaria” intolerável, a estrutura anterior de silenciamento sumário era suficientemente aceitável, confortável e inclusive uma situação ideal à qual seria preciso retornar com urgência. A preocupação excessiva com “o dia em que o morro descer e não for Carnaval”, como dizia o samba de Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, sinaliza para uma ênfase em valores como a preservação da reputação individual, em detrimento à sobrevivência e à livre expressão de setores historicamente esmagados. Aliás, a escolha da palavra “linchamento” diz muito sobre a disparidade de forças em jogo: se os negros estivessem efetivamente pretendendo açoitar o jornalista William Waack, amarrá-lo num pelourinho e trocá-lo por cabras, poderíamos falar em oprimido usando as mesmas armas do opressor. [8] Da mesma forma, até o momento não fui avisada de nenhum movimento de castração masculina em massa, empalamento de abusadores sexuais e implantação definitiva da ditadura feminazi, ainda que eu possa apenas estar desinformada, e nesse caso por favor mandem convites.

Para muitas de nós, fazer um curso de autodefesa é finalmente entender – no próprio corpo – que ficar calada deve ser uma escolha, e não uma imposição. Porque somos nós que carregamos as marcas dessa violência estrutural e contínua em forma de traumas, torcicolos, transtornos, fobias e inadequações. Compreendemos, enfim, que ser cortês com estranhos e agir com deferência são atitudes que não jogam necessariamente a nosso favor, e que melhor seria se nos sentíssemos – como um homem – livres para chutar e xingar como um pirata, quando assim for preciso.

A autodefesa de empoderamento feminino nos ensina que, em muitos casos, podemos até não ter tanto poder ou força física quanto um homem, mas possuímos estratégias suficientemente engenhosas para nos colocar como iguais, neutralizar os ataques e nos expressar como seres humanos. E que talvez essa força de resistência se encontre em nossa aparente fragilidade. Os nossos agressores podem ter influência, riqueza, um time de advogados pomposos e espaços infinitos na tevê e nos jornais, mas nós temos umas às outras e uma força insuspeita nos quadris.

E não iremos mais parar de gritar.

**

Pós-escrito: Saímos do curso cavalgando nuas pela avenida Pompeia e uivando à luz da Lua. (Só para ver se ainda tem alguém lendo.) Quando cheguei em casa, meu marido disse que agora vai ter que me acompanhar sempre que eu quiser sair sozinha à noite. “É por uma questão de proteção”, disse ele. “Dos outros.”

Eu concordei. Inclusive achei ótimo que, umas semanas atrás, ele tenha ido comigo ao supermercado em um domingo escuro de ruas vazias, porque “sabe-se lá quantos cadáveres eu já teria deixado pelo caminho a essa altura”.

Fico feliz por finalmente estarmos nos entendendo, eu e o mundo.

[1] Este texto é dedicado à minha avó Glaudy Lopes de Moraes, pelas 8.3 décadas de luta e inspiração.

[2] Ver o artigo de Laura Bates, “A Thank-You To Taylor Swift”, no International New York Times de 20 de agosto. Segundo a mãe da cantora, uma das questões que mais perturbava a filha era o fato de ela ter polidamente agradecido pela presença do homem que a assediou. “Como mãe, fiquei me perguntando por que ensinei minha filha a ser tão educada”, ela disse.

[3] É provavelmente por isso que a maioria dos abusos passa batido: a punição para a vítima é quase sempre alta demais. Curioso notar também que, enquanto a “rede de sussurros” das mulheres se ocupa em proteger as vítimas em potencial, impedindo a ocorrência de uma cadeia ainda maior de abusos, a “lista negra” dos poderosos faz questão de condenar as vítimas ao ostracismo, incentivando cada vez mais esse tipo de conduta.

[4] “How Men Like Harvey Weinstein Implicate their Victims in their Acts”, no site da New Yorker, 11 de outubro de 2017.

[5] Às vezes, o “agressor” elogiava a manobra e dizia: “Arrasou!”, o que – suspeito – dificilmente aconteceria na vida real.

[6] Alerta de ironia realizada com o único motivo de disfarçar o fato de que temos medo, e o deboche é uma das poucas armas que nos restam.

[7] A literatura científica está repleta de estudos mostrando que, em diferentes contextos econômicos e socioculturais, há uma sólida propagação de estereótipos desiguais de gênero que incentivam as meninas a serem polidas, submissas e modestas, e os meninos a serem fortes e corajosos. Um dos mais recentes é “Understanding Factors that Shape Gender Attitudes in Early Adolescence Globally: A Mixed-Methods Systematic Review” (2016), de pesquisadores da Escola Bloomberg de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, em parceria com a Organização Mundial de Saúde. Segundo o estudo, as garotas são em geral “pressionadas para se adequar a normas estereotípicas de subordinação feminina, o que restringe sua voz, suas oportunidades e a tomada de decisões sociais e sexuais”.

[8] O jornalista da Globo foi flagrado em um vídeo fazendo comentários racistas, durante a cobertura das eleições norte-americanas.